介绍:

北京油鸡是北京地区特有的地方优良品种,距今已有300余年。是优良的肉蛋兼用型地方鸡种。有凤头、毛腿和胡子嘴特征,肉质细致,肉味鲜美,蛋质佳良,生活力强和遗传性稳定等特性。

1产地分布

北京油鸡,原产地为北京郊区海淀、定安门、德胜门一带,地势平坦,水源充足,土质肥沃,农业生产以粮菜间作为主,是北京油鸡最佳的生长环境。据文献记载,清朝时期,李鸿章曾将此鸡贡奉给慈禧太后,从此,慈禧太后非油鸡不吃。1988年爱新觉罗·溥杰为北京油鸡题写新名“中华宫廷黄鸡”。

北京油鸡以肉味鲜美、蛋质佳良著称,是一个优良的地方鸡种。原产地在北京城北侧安定门和德胜门外的近郊一带,以朝阳区所属的大屯和洼里两个乡最为集中。其邻近地区,如海淀、清河等也有一定数量的分布。据1980年北京市农林科学院畜牧兽医研究所调查统计,产区约有3万余只。50年代期间,北京油鸡也曾输出到东欧国家。

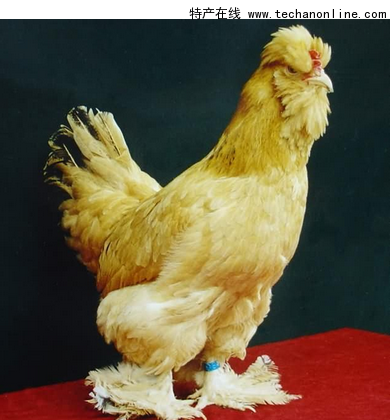

2体型外貌

北京油鸡体躯中等,羽色美观,主要为赤褐色和黄色羽色。赤褐色者体型较小,黄色者体型大。雏鸡绒毛呈淡黄或土黄色。冠羽、胫羽、髯羽也很明显,很惹人喜爱。成年鸡羽毛厚而蓬松。公鸡羽毛色泽鲜艳光亮,头部高昂,尾羽多为黑色。母鸡头、尾微翘,胫略短,体态墩实。北京油鸡羽毛较其他鸡种特殊,具有冠羽和胫羽,有的个体还有趾羽。不少个体下颌或颊部有髯须,故称为“三羽”(凤头、毛腿和胡子嘴)。

北京油鸡的体躯中等,其中羽毛呈赤褐色(俗称紫红毛)的鸡,体型较小;羽毛呈黄色(俗称素黄毛)的鸡,体型略大。初生雏全身披着淡黄或土黄色绒羽,冠羽、胫羽、髯羽也很明显,体浑圆,十分惹人喜爱。成年鸡的羽毛厚密而蓬松。公鸡的羽毛色泽鲜艳光亮,头部高昂,尾羽多呈黑色。母鸡的头、尾微翘,胫部略短,体态墩实。其尾羽与主、副冀羽中常夹有黑色或以羽轴为中界的半黑半黄的羽片。

北京油鸡具有冠羽和胫羽,有些个体兼有趾羽。不少个体的颌下或颊部生有髯须,因此,人们常将这"三羽"(凤头、毛腿和胡子嘴)性状看作是北京油鸡的主要外貌特征。冠型为单冠,冠叶小而薄,在冠叶的前段常形成一个小的"S"状褶曲,冠齿不甚整齐。具有髯羽的个体,其肉垂很少或全无。头较小。冠、肉垂、脸、耳叶均呈红色。眼较大,虹多呈棕褐色。喙和胫呈黄色,喙的尖部微显褐痕。少数个体分生五趾。赤褐羽油鸡,羽色深褐,冠羽大而蓬松,常将眼的视线遮住。这种鸡主要分布在安定外的北顶、小关、大屯等地区。黄羽油鸡的羽色呈淡黄或土黄色,主要分布在海淀区大钟寺一带。

3品种形成

北京油鸡这一品种距今已有250余年的历史。北京是元、明、清等王朝的都城,特别是明、清两代的王公贵族,对于品质特优的禽产品的需求,是促使北京家禽良种形成的重要因素之一。

产区位于京都的近郊,农作物有小麦、玉米和水稻等.这就使油鸡的形成具备了良好的物质条件。当地农民长期参与城乡间的集市贸易,为了满足消费者对鸡肉、蛋品和观赏爱好等方面的特殊需要,逐渐积累了鸡的繁殖、选种和饲养管理等经验,经过长期选择和培育,从而形成了这一外貌独特、肉蛋品质兼优的地方优良鸡种。

建国前,北京油鸡剩余不多,濒于绝种。50年代初期,北京农业大学曾以油鸡为母本,开展了杂交育种的研究工作。

北京油鸡的生长速度缓慢。屠体皮肤微黄,紧凑丰满,肌间脂肪分布良好、肉质细腻,肉味鲜美。其初生重为38.4g, 4周龄重为220g,8周龄重为549.1g12周龄重为959.7g,16周龄重为1228.7g,20周龄的公鸡为1500g、母鸡为1200g。北京油鸡开产日龄170天,种蛋受精率95%,受精蛋孵化率90%,雏鸡成活率97%,雏鸡死亡率2%,年产蛋量120枚,蛋重54g,蛋壳颜色为淡褐色,部分个体有抱窝性。

北京油鸡外形独特,生活力强,遗传性能稳定,鸡肉品质和蛋质优良,是我国一个非常珍贵的地方鸡种。