介绍:

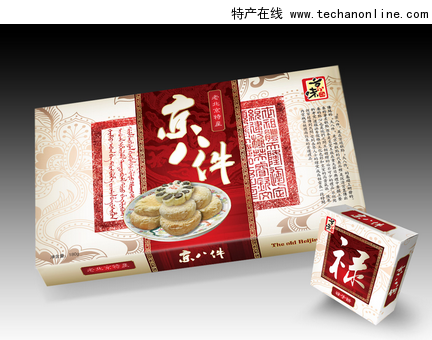

京八件也称北式糕点,历史悠久,品类繁多,滋味各异,其中以京八件为人们所称道.京八件有大八件、小八件和细八件之分.八件是采用山楂、玫瑰、青梅、白糖、豆沙、枣泥、椒盐、葡萄干等八种馅心,外裹以含食油的面,放在各种图案的印模里精心烤制面成。

“京八件”就是八种形状、口味不同的京味糕点。为清宫廷御膳房始创,流传至民间。以枣泥、青梅、葡萄干、玫瑰、豆沙、白糖、香蕉、椒盐等八种原料为馅,用油、水和面做皮,以皮包馅,烘烤而成。

形状:

形状有腰子型、圆鼓型、佛手型、蝙蝠型、桃型、石榴型等多种多样且小巧玲珑。入嘴酥松适口,香味纯正。特制是细八件,制作精细层多均匀,馅儿柔软起沙,果料香味纯厚。外型也有三仙、银锭、桂花、福、禄、寿、喜桃等八种花样,是京式糕点中的优质产品。

京八件分大八件和小八件,原则上大八件八个一斤,小八件八个半斤。八件是用豆沙、枣泥、白糖、桂花、果仁作馅的酥皮点心,做成喜字饼、梅花状等等各种形状。京八点是点型的北京食品,口味纯正的八件,皮酥陷嫩。

『溯源』什么是京八件

京八件原本不是糕点的名称,早为将刻印有福、禄、寿、喜、安康、如意等吉祥词语的糕点和“银锭鱼”(糕点名)盛于八只盘中并摆出图案。京八件因面皮制法不同又有酥皮大八件、奶皮小八件、酒皮细八件之分。方形、扁形、腰圆、如意、桃花等造型使人赏心悦目;奶香、酒香、花香、豆香、枣香等馥郁令人垂涎欲滴;玫瑰、枣泥、豆沙、白糖、青梅等馅心让人百吃不厌。

大八件一般是八件一共一斤,小八件一般是八件一共半斤。

1简介

京式风味糕点。为清宫廷御膳房始创,流传至民间。以枣泥、青梅、葡萄干、玫瑰、豆沙、白糖、香蕉、椒盐等八种原料为馅,用油、水和面做皮,以皮包馅,烘烤而成。一般做成扁圆、如意、桃、杏、腰子、枣花、荷叶、卵圆等八种形状。 有福字饼、禄字饼、寿字饼、喜字饼、太师饼、椒盐饼、枣花糕、萨其玛等。

2来历

“京八件”就是八种形状、口味不同的京味糕点。今后国内外宾客来京旅游时,除了游故宫、登长城、吃烤鸭以外,返程时还可以带回去精美的“京八件”。

“京八件”是在宫廷糕点“大八件”的基础上研发的。传统的“大八件”是京味糕点的代表品种,是从清宫里传出来的著名糕点,原本是皇室王族在重大节日典礼中要摆上餐桌的点心,也是他们之间互相馈赠的必不可少的礼品,不但用料考究,还蕴涵着儒雅的文化色彩和皇室的高贵气派。后来从宫廷传到民间,受到各界人士的钟爱,成为相当长一段时间内京城百姓礼尚往来的首选礼品。

实际上,北京这些“御膳出品”的糕点,论起源头来几乎都是民间的“仿货”。明穆宗在没即位之前,经常派人到东长安街买零食,做了皇帝之后,还对街头的美味念念不忘。甜食方深谙皇帝心意,便到那些糕饼店“卧底”,偷学制作方法,又花费不少银子采购原料,仿制了一些出来。皇帝都能很专业地品尝出每种的出处,并且很得意地告诉御厨们,这些“高价”点心,在街上5文钱就能买到。

“京八件”的每件糕饼本身,也并非明朝才被“发明”出来,甜食房也就是起了个“打包上市”的作用。早在辽金时期,北京的糕点制作就已经相当专业化和规模化了。但早先的糕点并不是专门为“人”做的,它们首先是用于祭祀的贡品,祭天、祭神、祭祖之后,撤下供桌,众人才能分食。

元朝时,蒙古人为北京带来牛羊油、牛羊奶制作的草原风味糕点。明朝首都是从南京迁到北京的,江南点心自然也流入京城。清朝建立后,又传入萨其马之类的满族糕点。不同风味、不同品种、不同制法,在几百年的时间里,相互影响磨合,从而形成了独具特色的“京味点心”。清朝、民国之后,“京八件”也随着时代演变出许多版本。